চাষের জমি, পানীয় জল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, ভূগর্ভস্থ খনিজ - প্রকৃতির সমস্ত সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানিদের কাছে মুনাফাদায়ী পণ্য মাত্র, তারা পরিবেশ রক্ষার পরোয়া করে না।

কর্পোরেটদের নির্ধারণ করা উন্নয়নের যে মডেল আমাদের দেশে/ রাজ্যে বহাল রয়েছে তাতে হাজার বছরের পুরনো বনভূমি কেটে সাফ করে ফেলে অনায়াসে হাইওয়ের দুই ধারে কিছু গাছ লাগিয়ে দায় সারা যায়। বৃহৎ নদী বাঁধের সমস্যার বিষয়ে সরকার আলোচনায় নারাজ, আর হিমালয়ে বন্যা ও ধ্বসের জন্য দায়ী করা হয় অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে যাওয়াকে। সরকার নানাবিধ আইন প্রণয়ন করে ইভি গাড়ির ব্যবহার ও জীবন ধারণের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার জন্য বিদ্যুৎ নির্ভরতা বাড়াতে চাইছে। গণপরিবহন ক্ষেত্রে বাজার উন্মক্ত করে দিচ্ছে উবেরের মতো বহুজাতিক কোম্পানির সামনে। বিদ্যুৎ নির্ভর জীবনের জন্য চাই হাজার হাজার ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, ইলেক্ট্রনিক চিপ যেগুলিতে ব্যবহার হয় লিথিয়াম, কোবাল্ট, তামা, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বিবিধ খনিজ। সেইসব খনিজ উত্তোলনের জন্য প্রকৃতি-পরিবেশ-বাস্তুতন্ত্র বিনষ্ট করার হিসাব কর্পোরেটরা আমাদের নজরে আসতে দেয় না। যেমন পারমাণবিক শক্তির মতো বিপজ্জনক বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি বর্তমানে 'ক্লিন এনার্জি' বা পরিবেশ বান্ধব শক্তির তকমা পাচ্ছে!

বহু বছর ধরেই কর্পোরেটরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকদল ও প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রকৃতির ভাণ্ডারকে লুঠ করেছে, উৎখাত করেছে স্থানীয় মানুষকে। কিন্তু করোনার সময় থেকে আমাদের দেশে আর্থিক বৈষম্য চরমে পৌঁছেছে, লাফ দিয়ে বেড়েছে ভারতীয় বিলিয়নেয়রের সংখ্যা, বিশ্ব ক্ষুধা সূচক সারণিতে আমাদের অবস্থান নিম্নগামী। বিশ্বব্যাপী মন্দার মাঝে কর্পোরেটরা নিজেদের মুনাফা ধরে রাখতে মরিয়া। এহেন পরিস্থিতিতে তারা নিত্যদিন বাজারে নতুন নতুন চাহিদা তৈরি করতে চায়। এর জন্য প্রকৃতি পরিবেশের পাশাপাশি সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন দেশের প্রান্তিক জনগণ।

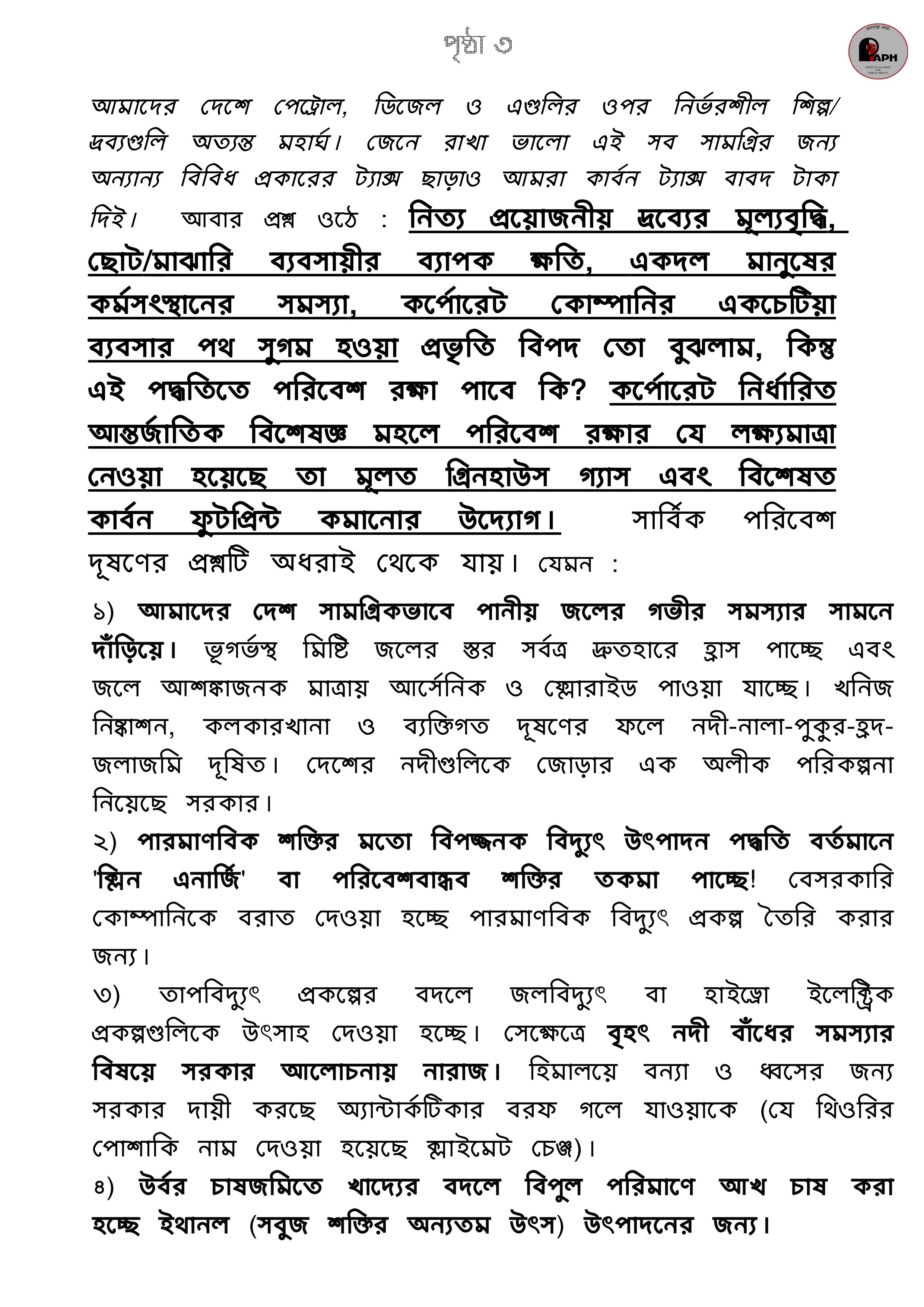

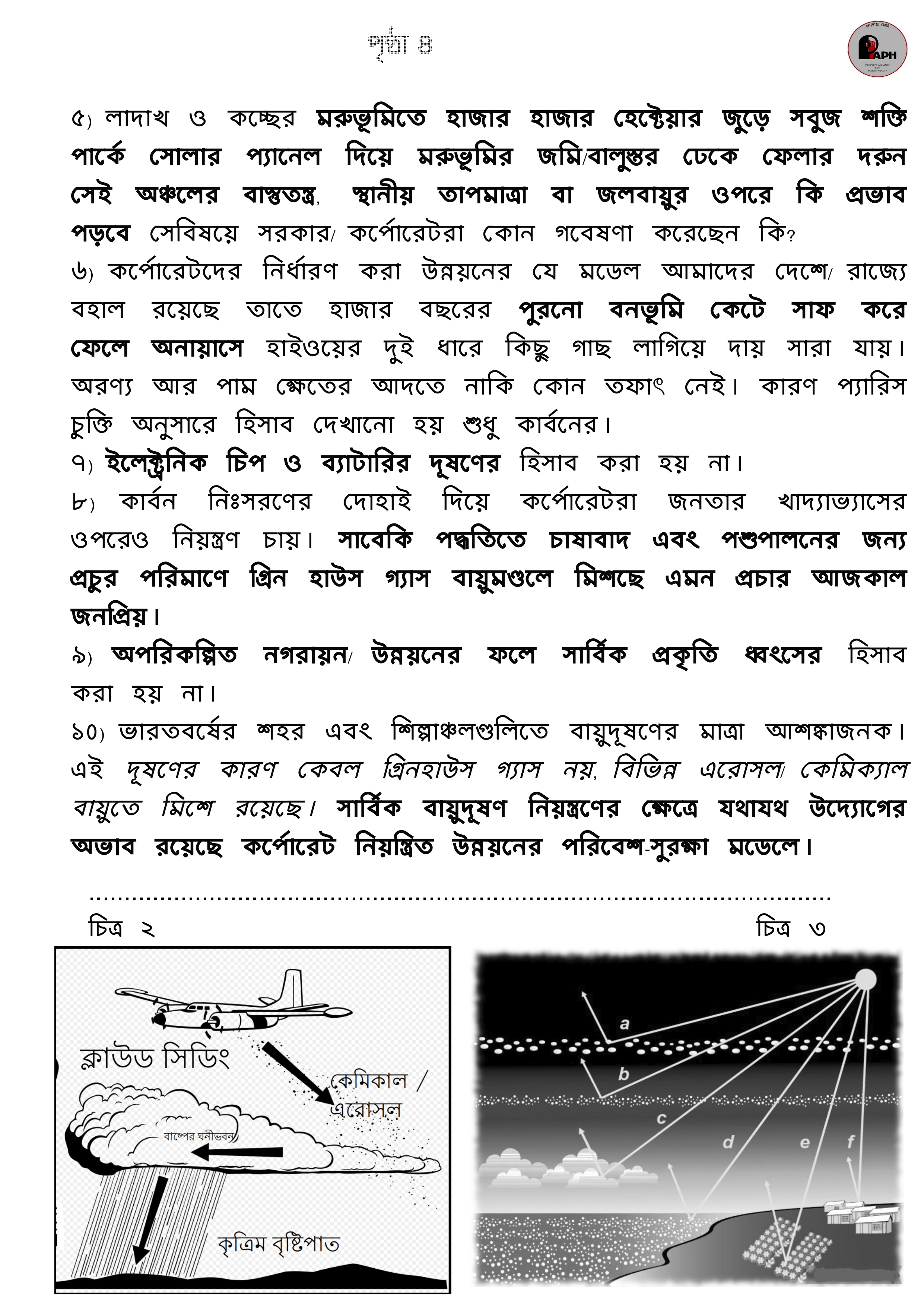

পাশাপাশি কর্পোরেট ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ সরকারদের হাতে কৃত্রিম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিকতম যুদ্ধাস্ত্র। এই অস্ত্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রথম ব্যবহার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভিয়েতনামের বর্ষাকাল দীর্ঘায়িত করে ভিয়েতকং গেরিলাদের বাঙ্কার বন্যার জলে ভাসিয়ে দেয়। ২০২২ সালে বেইজিং অলিম্পিকের সময় চীন এই ক্লাউড সিডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম তুষারপাত ঘটিয়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। ভারতে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে ক্ষরাপ্রবণ অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত বাড়ানোর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বর্তমানে ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের অধীন CAIPEEX প্রোজেক্টের রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে গত বর্ষায় ১৮% বেশি বৃষ্টি হয়েছে। একই সময়ে দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের বরাত দেওয়া হচ্ছে নানান বিদেশী বেসরকারি কোম্পানিকে। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অভাব যেমন রয়েছে, তেমনই জনগণকে এর কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে না। ক্লাউড সিডিং করে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানোর জন্য যেসব রাসায়নিক আকাশে ছড়ানো হয় সেগুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে, মাটির অম্লতার বৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়া এক অঞ্চলে ক্লাউড সিডিং করলে তার সন্নিহিত এলাকা থেকে জলীয় বাষ্প এসে সেই অঞ্চলে জমা হয়, বৃষ্টি হয়ে তা মাটিতে ঝরে পড়ে। অর্থাৎ এক জায়গায় কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত বাড়ালে সংলগ্ন অঞ্চলে বৃষ্টির ঘাটতি হওয়া স্বাভাবিক। এই সমস্যাগুলি জানা থাকলেও এই বিতর্কিত প্রযুক্তি এখন আমাদের দেশে গত দশ বছর ধরে নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে। এবিষয়ে আমাদের রাজ্যসভায় হওয়া আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারতের হাতে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি ভালভাবেই মজুত রয়েছে। অভাব রয়েছে কেবল কর্পোরেট মুনাফার হিসাবের বাইরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার। প্রকৃতি পরিবেশকে রক্ষা করার বদলে কর্পোরেট ঔদ্ধত্য জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কারণ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে কোন জায়গার বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকা-খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।